前回の記事で、接着箇所の表面処理と、パテの混合までをお伝えしました。

今回の記事は、実際にパテを塗って穴を塞ぎにかかります。

パテ塗り実施

このように大穴が空いたフランジ部分に、しっかり混合比を合わせて作った高機能パテ GM-8300を塗りこんでいきます。

塗りこみの概念は、パテ⇒アルミホイル⇒パテのサンドイッチ構造です。

※詳細は、前回の記事をご参照下さい。

最初100円均一で購入したバターナイフを使用して塗り込もうとしたのですが、とてもじゃないですがやりにくい。

そこでホームセンターで買ったラテックス製の薄手のゴム手袋を使って塗布。

しかしこれもべたついてしまって、どうにもこうにも成りません。仕方なく素手で塗りこんでいきました。

というわけで、塗りこんでいる最中の写真は少なめです。

一番下にパテを塗りこんだ後、アルミホイルをぐるりと貼り付けました。4枚重ねなのでそこそこ強度はあるはず。破れたりしないように最深の注意をはらいます。

その後、上から塗りこんで終了です。

全体的に塗りました。内側からも塗りこんでいます。

裏面などの写真は別途お見せします。

乾燥工程(最重要)

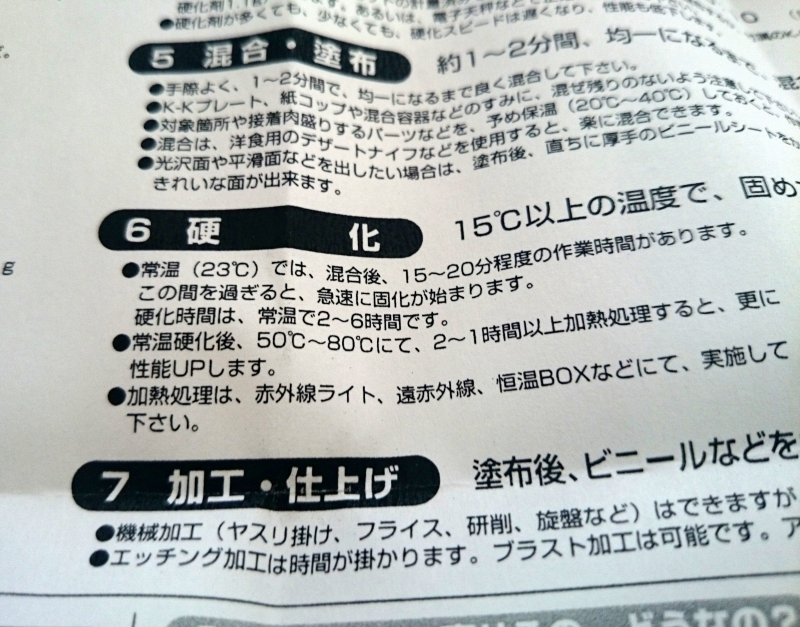

しっかり固めるには、ある程度高い温度が必要です。

作業時は11月で、気温はせいぜい10℃まで上がればいいほう、と言った環境でした。夜になれば0℃近くまで下がってしまいますので、乾燥には非常に不利。

また、

「常温硬化後、50~80℃にて、2~1時間ほど加熱すると、更に性能がUPします」

との文言も有ります。

この手の指示にはしっかり従ったほうが無難です。

とはいえ、加温するためにはそれなりの装置が必要です。

当初考えていたのは、このような赤外線ライトでした。

おそらく1回使ったら、ほぼほぼ使うことはないと思いますし、このライトにはあんまり投資したく有りませんでした。何かこう、今持っているものを流用できないかなぁと思って探してみたら、

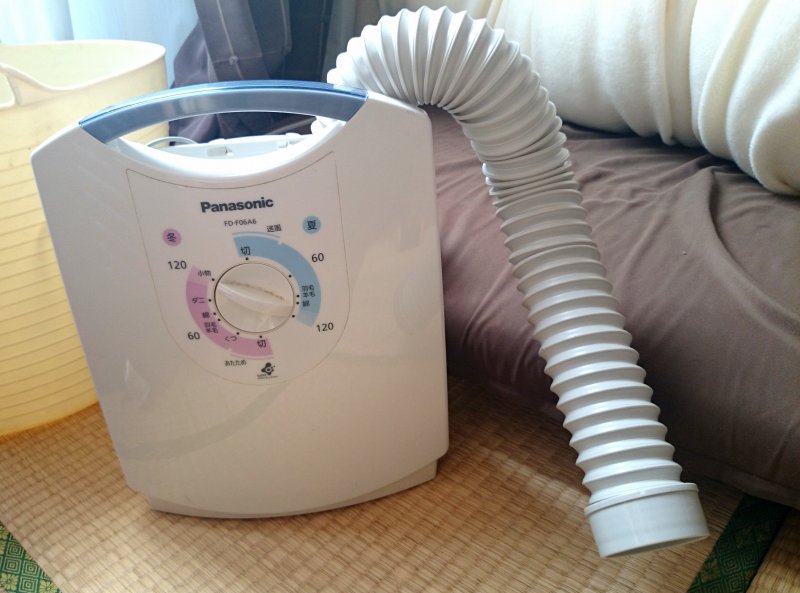

これです。布団乾燥機。

説明書を見たら、50℃~60℃くらいまでは温度が上がるとのこと。しっかりと加温できれば、乾燥用途には問題ない性能を発揮できるのではないでしょうか?と思ったわけです。

実際にどのくらいの温度になるか測ってみました。

布団の温度を計測します。普通の温度は25℃ですが、

乾燥機を作動させ、温風が出る部分の直近だと51.9℃まで温度が上がっています。

やはり上手く保温できれば使えそうです。

ちなみに使った温度計は、こういったレーザーポインタ付きの非接触式赤外線温度計です。

安物なので、どのくらいの精度で計測できるかは全然わかりません。ただ、沸騰するお湯を計測したら100℃と表示されたことを考えると、大体の温度は計測出来ているのかな~と思います。10℃も20℃もズレることはないかと。±3~5℃位のズレであれば全然許容範囲です。

延長コードを使って、部屋から電源を確保して、乾燥機をラシーンの下に潜り込ませます。

最初のトライは、このようにダクトを回りこませて、温風を当ててみました。

ただこれでは全然温まりませんでした。表面温度すら上がらない。温風で物を温めるには、ある程度閉鎖した空間を作る必要があるみたいです。

温風箱というものがあるのですが、これはダンボール等を使って温風を滞留させて、温度を維持する装置。こういったものを作らないとダメだと考えました。

丁度良い所に、Amazonから送られてきたメール便の袋がダンボール素材であったため、それに中間パイプと温風ダクトを入れました。

その辺にあった紐で口を絞ります。ダンボールは断熱性が高い材料であるため、原理上は、これで簡易温風室になるはずです。

露出している中間接合部の部分にレーザーを当ててみると、36.5℃を示しました。実際に触ってみると、人肌以上に温まっていて、ダンボール袋に近い方を触ると、3秒も触っていられないほどの高温になっていました。確実に50℃以上になっているでしょう。

このまま3時間放置しました。じっくり乾燥します。

乾燥後

3時間の乾燥後、ばっちり固まっていました。

背面もしっかり固まっています。

一段盛り上がっている部分がアルミホイルを巻いている部分です。

フランジのねじ穴の部分にパテがつかないよう、クラランスをしっかり確保できるように気をつけました。

側面から見た感じ。

若干撮影した位置がずれていますが、穴が開いていた部分もこのようにふさがっています。

全面的に、このようにパテでコーティングしました。

塗っていて、この内部を塞ぐのが一番楽しかったです。穴を埋めるのってなにか楽しいw

次のマフラーの準備

フランジの穴ふさぎが終わりましたので、

新しいマフラーを購入し、取り付けの準備します。

次回の記事は、マフラーの取り付けです。

セルフ納車整備・マフラー修理(新マフラーの取り付け) につづく。

コメントを残す